この季節のお奨めコラム

お釈迦さんの鼻くそ 花供租あられをご存知だろうか

香ばしく甘辛い味がする。硬くなった鏡餅を細かく切り、黒豆と白豆とに混ぜ、炒った後砂糖醤油を塗(まぶ)した素朴なお菓子である。

どこで聞き覚えたのか、「お釈迦さんの鼻くそや」と… 続きを読む

街角探検にみる景観保存

梅の花が満開となり桜の蕾が膨らみ出すと、日々の緩み出した空気が肌で感じられるようになる。

部屋の中に居るより外気が恋しくなって、宛てなく小路を歩きだしてしまう。

見慣れた通りをブラブラ歩くだけでも、普段の目線を少し上下に変えてディティールを気にし… 続きを読む

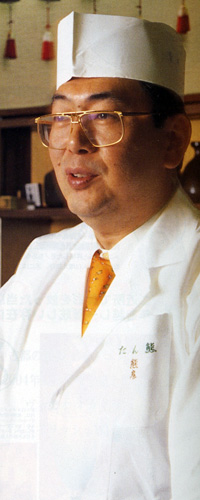

京の仕出し屋 その一

京の街角を歩くと、「料理・仕出し」という看板や暖簾を見かけるだろう。

戦後の核家族化や住宅事情の変化、節句などの歳時記における祝い事や、宗教への接し方が希薄になり、「仕出し」というもの、そのものを利用する機会が減っている。そのため、その機能をどう… 続きを読む

智積院の梅園に佇む

春の穏やかな陽射しの日があり、寒の戻りの日があり、そして東寺の河津桜の開花が報じられた。その頃奈良の東大寺では、二月堂の「お水取り」が行われている。

京都では、東山花灯路に涅槃図公開の声が俄かに聞こえだし、そろそろ本格的な春が近づいてきたなと思う。

… 続きを読む

花灯路の夜話

花灯路の宵の食事となると、東山界隈で予約することになる。

どこへ往けば良いか、いいころを紹介してほしいと、よく問われる。

即座に答えるのに困るのである。

小生の価値観でのお奨… 続きを読む

旬の山菜とお番菜

山菜は天ぷらにするか、酢の物にするかで、一番の季節感を味わえるように思っていた。

ところが、サラダが最も美味いと聞いた。何はともあれ、山菜サラダを作ってみることにした。勿論我流である。

まず、うど・こごみ・ワラビ・たらの芽・ぜんまいを大鉢に盛り… 続きを読む

秀吉が京都に残したもの

初夏の光の風を受けながら横断歩道の信号が変わるのを待つ。

東山七条の交差点である。右前方の勅使門は智積院、左前方の土塀は妙法院である。

その間の広い坂道が東山連峰に向かっている。坂をあがると、両脇は京都女子学園の敷地で、校舎が並ぶ。平日なら通学の… 続きを読む

街角の梅見 西陣の梅

北野天満宮の梅花祭では、メジロが梅苑を群れなして飛び交っていた。

枝から枝へと気忙しく飛び移り、梅の花々の蜜を吸っている。

梅の花色に鶯色の羽色が良く似合い、春色を感じる。

小… 続きを読む

旬の桜を求めて

車で花見に出かけるのは渋滞と駐車場の空車待ちで大変である。

ところが、ウィーデーに京都の郊外で花見をするなら、意外と快適である。

先週は満開盛りの枝垂れ桜を、「地蔵禅院(曹洞宗地… 続きを読む

コンテンツ移動のお知らせ

谷口年史 :京都ミステリー紀行 http://kyotocf.com/column/kyo-mystery/

は最新号以降、下記サイトに移転しました。

旧コラムはどちらのサイトでもご覧いただけます。

京都CF! 「京都コラム」http://kyotocf.com/column/